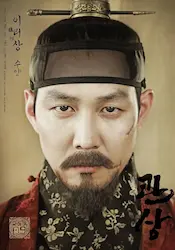

관상(觀相, Physiognomy)은 인간의 외모, 특히 얼굴의 형태· 특징을 관찰하여 그 사람의 성격, 운명, 건강 상태 등을 판단하려는 학문 또는 예술입니다. 동서양을 막론하고 오랜 역사를 지닌 이 분야는 단순한 미신을 넘어 철학, 의학, 심리학과 결합되어 복잡한 지식 체계를 이루어 왔습니다.

관상의 정의와 기본 원리

정의: '관상(觀相)'은 '모양을 보다(觀)'와 '모양(相)'의 합성어로, 신체 관상(身體觀相)과 얼굴 관상(顔面觀相)으로 대별됩니다. 동양에서는 인상(人相)학이라는 용어로도 불립니다.

기본 원리: 관상학의 근본 전제는 "내부의 것(마음, 운명)이 외부(얼굴, 몸)에 나타난다"(內外相應)는 것입니다. 이는 동서양 공통의 사상으로, 아리스토텔레스는 "영혼과 몸은 하나이며, 영혼의 상태가 몸의 형태를 결정한다"고 보았고, 동양에서는 "마음이 곧 얼굴이다(心之華在面)"는 사상으로 연결됩니다.

동양 관상의 역사

중국: 관상학의 체계화와 이론적 뿌리

기원: 중국 주나라(周朝) 시대부터 관상에 대한 기록이 등장합니다. 《대대례(大戴禮)》 등의 고전에는 이미 관상에 관한 언급이 있습니다.

전성기 (당·송 시대): 당나라 시대에 이르러 관상학은 하나의 독립된 학문으로 급격히 발전했습니다. 《월각천장서(月波洞中記)》 는 중국 최고(最古)의 관상학 전문 서적으로 여겨집니다. 송나라 시대에는 진단(陳摶)이라는 도사가 관상학의 대가로 유명했으며, 그의 제자 묵도자(麻衣道者) 가 쓴 《마의상법(麻衣相法)》 은 동양 관상학의 경전 중의 경전이 되었습니다. 이 책은 얼굴을 12궁(宮)과 13부(部)로 나누어 세밀하게 해석하는 체계를 완성했습니다.

이론적 기반: 관상학은 중국의 음양오행사상(陰陽五行思想) 과 깊이 결합했습니다. 얼굴의 부위와 오행(목·화·토·금·수)을 대응시키고, 오행의 상생상극(相生相剋) 원리에 따라 길흉을 판단했습니다.

한국: 중국 관상학의 수용과 발전

삼국시대: 《삼국사기》와 《삼국유사》에는 이미 김유신, 연개소문 등 인물의 용모를 통해 그 장래를 예언한 관상에 관한 기록이 다수 등장합니다. 이는 관상 사상이 일찍이 한국 사회에 뿌리내렸음을 보여줍니다.

고려·조선 시대: 관상학은 역학(易學) 과 함께 양반 사회에서 중요한 지식 체계로 자리 잡았습니다. 왕의 용모를 '일월지상(日月之相)'이라고 칭하는 등 통치자의 정당성을 부여하는 이데올로기적 도구로도 활용되었습니다.

조선 후기: 《관상금진(觀相金鎭)》과 같은 실용적인 관상서들이 널리 유포되었으며, 서민들에게까지 관상에 대한 관심이 확대되었습니다. 조선을 대표하는 실학자 이익(李瀷) 역시 《성호사설(星湖僿說)》에서 관상에 대해 논하며 그 합리적인 면모를 탐구하기도 했습니다.

일본: '인상감정(人相鑑定)'의 대중화

전래: 중국으로부터 불교, 역학과 함께 관상학이 유입되었습니다.

에도 시대: 관상학이 무사와 서민 계층에까지 확산되며 대중화되기 시작했습니다.

현대: 일본은 현대에 들어서 '인상감정(人相鑑定)' 이라는 이름으로 관상학을 매우 세분화하고 실용화하여 TV 프로그램, 서적 등을 통해 대중적으로 큰 인기를 끌고 있습니다.

서양 관상의 역사

고대 그리스: 관상학의 이론적 시작

아리스토텔레스(Aristotle): 서양 관상학의 창시자로 불립니다. 《Physiognomonica》(관상론)라는 저서에서 동물의 용모와 인간의 성격을 비교하는 등 관상학을 체계적으로 논리화하려 시도했습니다. "영혼의 형태가 신체의 형태를 만든다"는 그의 명제는 서양 관상학의 근본이 됩니다.

중세 ~ 르네상스: 점성술과의 결합

중세: 관상학은 점성술과 결합했습니다. 얼굴의 각 부위가 행성과 대응된다고 믿었으며(예: 이마-목성, 코-토성), 이는 동양의 오행 이론과 유사한 역할을 했습니다.

르네상스: 이탈리아의 학자 지롤라모 카르다노(Girolamo Cardano) 와 조반니 델라 포르테(Giovanni della Porte) 가 관상학을 다시 부활시켰다. 델라 포르테의 《인간 관상론(De Humana Physiognomononia)》은 수백 점의 동물과 인간의 삽화를 비교하여 큰 영향을 미쳤습니다.

18~19세기: '과학적' 관상에서 우생학으로의 오용

요한 카스파르 라바터(Johann Kaspar Lavater): 《관상론 단편(Fragments of Physiognomy)》을 저술하여 유럽 전역에서 관상학을 유행시킨 장본인입니다. 실증적 관찰을 강조했지만, 여전히 주관적이고 미신적 요소가 강했습니다.

체사레 롬브로소(Cesare Lombroso): 이탈리아의 범죄학자로, 《범죄인론(L'Uomo Delinquente)》에서 "범죄자는 선천적인 생물학적 결함으로 인해 특정한 신체적 특징(좁은 이마, 튀어나온 턱 등)을 가진다"는 '선천적 범인설(Atavistic Theory)' 을 주장했습니다. 이는 관상학이 우생학(Eugenics) 과 결합되어 사회적으로 위험하게 오용된 대표적인 사례입니다.

현대의 관상: 미신에서 심리학과 AI로

심리학의 등장

20세기 초, 프로이트의 정신분석학이 등장하며 내면을 읽는 도구로서의 관상은 그 과학적 입지를 완전히 상실했습니다.

사회심리학의 관점

현대 심리학은 "얼굴의 첫인상이 그 사람의 성격에 대한 빠른 판단을 유발한다" 는 점은 인정합니다. 하지만 이는 실제 성격을 반영하기보다는 편견(Stereotype)과 선입관에 기반한 경우가 대부분임을 지적합니다(예: 강한 턱=의지력 강함, 등).

얼굴 인식(Face Recognition)과 AI

오늘날 '관상'의 맥락은 완전히 바뀌고 있습니다. 인공지능(AI)을 이용한 마이크로 익스프레션(Micro-expression) 분석이나 얼굴 형태학적 분석은 범죄 수사, 건강 상태 진단(유전병 징후 탐지), 심지어 마케팅에 이르기까지 실용적으로 활용되고 있습니다. 이는 데이터 기반의 통계적 접근으로, 고전적 관상학과는 근본적으로 다릅니다.

결론: 관상의 역사가 주는 교훈

관상의 역사는 인간이 '타인을 이해하고 미래를 예측하려는 본능적 욕망' 의 역사입니다. 이는 동서고금을 막론한 보편적인 문화 현상이었습니다. 그러나 그 역사는 동시에 '외모에 대한 편견과 차별' 이 어떻게 체계화되고 공권력에 의해 악용될 수 있는지에 대한 경고의 역사이기도 합니다.

현대에 와서 고전적 관상학은 더 이상 과학으로 인정받지 못합니다. 하지만 AI와 데이터 과학을 통해 '외모와 내적 특성의 상관관계'를 탐구하는 새로운 시도는 계속되고 있습니다. 중요한 것은 그러한 연구가 윤리적 경계와 과학적 방법론을 명확하게 인지하고, 과오를 반복하지 않아야 한다는 점입니다. 결국, 진정한 관상(觀相)은 '얼굴을 보는 기술'이 아닌 '마음을 읽는 통찰력'에서 비롯되어야 할 것입니다.